roots

| 商品番号 | tk018302 |

| 商品名 | Lace ‐黒いレースのはこ‐ |

| 価格 | Lace ‐黒いレースのはこ‐大: |

| 限定数 | レースのはこ:各1個 |

| サイズ | Lace ‐黒いレースのはこ‐大: |

| 素材 | ガラス |

| 支払方法 | 銀行振込・クレジットカード決済(PayPal) |

| 送料 | |

| 納期 | 2週間程度 |

| 備考 | この商品は返品不可とさせていただきます。 |

| バイヤー | mikayama |

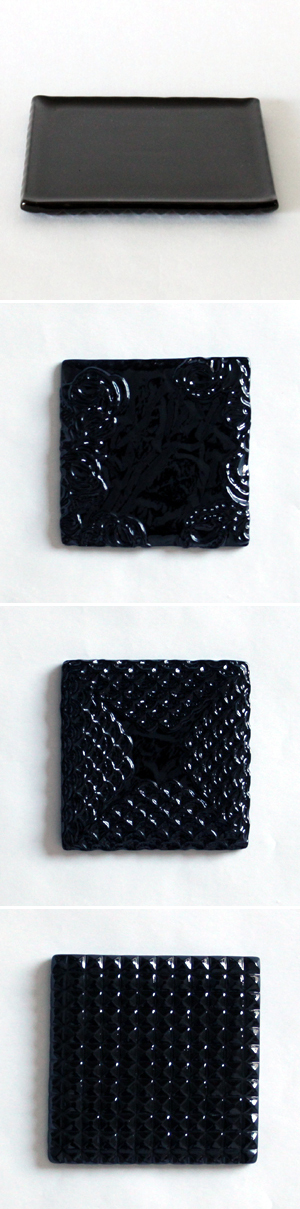

黒いレース

ガラス作家の田聡美さんは、ホームページを見てもらえば分かるんですけどいろいろな模様の作品を作っています。シンプルな丸型のお皿、みたいなものを作らずいつも何かの形や模様を作品が負っているんです。使う色味は基本的にはすごくカラフルで軽やかで。女性的だし、単純にかわいいなと思えるものばかり。

その作品群の中にこのシリーズがあるんですね。

「Lace-黒いレース」

一見するとすごく男性的な。レースの模様を見てなんとなく女性的な部分を感じたりもするけど、他の作品と比べると異彩を放っているし同じ人が作っているとも思いづらい。そんな作品です。

で、実際に田さんに会って話を聞いてみると、私はこの作品が一番好きだという。初めは不思議に思っていたのですが、話していくうちになんとなく腑に落ちたんです。

(2014.4.7下記追記)

田さんから新しい作品が届きました。Laceのお皿です。

抜け勾配を使える石膏型を使ってたり、蓋物ではないので今までよりずっと安価にお届けすることができるようになりました。

あ。Lace部分がどこに入っているかというと皿裏面全面に入ってます。なので、普通に使っている分には、なんというか普通のお皿です。でも黒ガラスのお皿なのでむしろ黒い漆器のような雰囲気で使ってもらえると思います。それで裏側見るとうわっ、みたいな。

靴下的な普段見えないところのおしゃれをぜひ楽しんでみてください。

Lace ‐黒いレースのはこ‐大:¥54,000(税込)

Lace ‐黒いレースのはこ‐小:¥27,000(税込)

田さんの作品「豆もん皿」

![]()

紋

そもそもレース(lace)って何か?という話なのですが。

歴史がすごく深くて存在自体は紀元前のエジプトまで遡ります。その後、ユーラシア大陸の東西に伝播しつつ、中世ヨーロッパで装飾的なものまでデザインが高められ、技法が増えていき、元々は男性司祭用の装飾物だったのが女性用の物に変化していき、現在のレースのイメージが形成され、革命が行われ、生産体制が機械化されることによって庶民の手に渡っていった。とされています。

その中世ヨーロッパの時期のレースの使われ方が特殊で、王族や貴族の人しか使うことが許されていなかったのですが、その模様によってその人の家を表わすものだったらしいのです。「模様」というより「紋様」。むしろ家紋や紋章に近い意味を持っていました。

さて、ここで田さんの作品をもう一度見返してみるとはたと気づくことがあります。レースの他に日本の家紋に近いデザインのものが多々あるんです。もちろん他のデザインモチーフのものもあるのですが、一つに田さんが好むデザインはルーツを表わす「紋」を好むということが言えるんです。

今回の模様は回り込んでいく感じ

箱の中にもレースの模様が

透明なガラスとのコンビ

まだらに透明な部分が

![]()

不思議な作り方

そんな紋を纏わせたこのガラスの箱。

通常、ガラスで箱を作成するのとは少し違う技法でできています。と言っても、まず普通の箱はどう作るんだ?という話ですが。

普通のガラスの箱は、粘土なんかで原形を作ってから石膏型を起こし、そこからガラスを厚めに抜き出して、表面を削ったりしながらデザイン的な加工を行っていきます。キルンキャスティングという名前の技法なのですが。田さんは内側・外側の紋を含む型から抜き出したガラスがほぼ完成という状態に仕上げたかったので、金属の鋳物で使われる脱蝋という技術を使って作られた石膏型から仕上げられています。このやり方だと上記の後で削る前提のものよりずっと薄く作ることができるんです。

とはいえ、型物じゃん。という人がいたら、ここからびっくりしてほしいのですが。

この器、見たとおり抜き勾配を計算せずに作っているので、石膏型をいちいち割って中のガラスを取り出すんですね。

つまり、まず蝋を使って原型の型を作り、それを元に今度は石膏型を作ってから一度熱して蝋を石膏型から溶かし出し、その隙間にガラスを入れた後に窯に入れ、完全に冷えてからでないと石膏型を割るときに中のガラスまで損傷してしまうので5日ほど放置して冷やし、その後ガラス箱を取り出して、小口のような部分を整形していく。デザインも一から起こしていたりするので、トータルで1か月ほどかかる一点物の作品となっています。型物なのに、、

その結果どんなテクスチャーが出来上がるかというと、通常のガラスの型物は表面を整形するのでもう少し軽やかに仕上がることが多いのですが、田さんの型ガラスは表面に少し凹凸がありガラスとは思えないほど重いテクスチャーに仕上がっています。普段はあまり目にしない黒いガラスなのでなおさら重く。だけど、妙な奥行き感があったり。小口の整形されたツルッとした部分を見てやっとこれはガラスなのか、と気づくほど不思議な質感です。

ちなみに今回では小中のガラスの箱にある透明ガラスと黒いガラスの色味はどうやってだしているかというと。

型にガラスを入れる際に、溶けたガラスを直接入れるのではなく、直径5~10mmの小さなガラスのかけらを詰めていくのですが、そのかけらを透明のものと黒色のものを用意しておいて、窯に入れて熱したときのガラスの動き方を思い浮かべながら配置を決めて仕込んでおくことで今回の作品のような不思議なデザインができあがっています。

ちょっと大きめのレースのお皿、模様は2種類

小さめの角皿は模様は3種類

どちらも箱に入れてお届けします

![]()

大事なモノ

こんなに手間のかかる技法を使いながら、ガラスの強みである「透ける」を全く使えない黒いガラスを使う田さん。だけど、このガラスのシリーズが一番好きという田さん。

こんな風に普通の人じゃまずならないはずで、なんかそれこそ産まれた環境じゃないけどルーツか何かに原因があるはずだと聞いていったら、物事のルーツに興味を持ったのは自分が在日韓国籍という所からかも知れません、と。

自分は全然理解はできていないんだと思いますが、この一言で腑に落ちた感じはしました。確かにそこに理由はあった。

あ、忘れていました。

このガラスの箱。桐の箱に入れてのお届けになります。箱が箱に入って届くのも変な話ですが、とにかくこの箱はその価値を持った箱だと思っています。

田さんは大事なものを入れてほしいと言っていました。もしくは、何も入れなくてもよいと。

ちなみに、みなさんの大事なモノってなんですか?

田聡美さんの活動に関して詳しくは下記をご覧ください。

> 田聡美

田さんの使っている金沢牧山ガラス工房の様子

普段の作品と並べてみると

種類が違うけどこれが蝋で作った原型

こんな桐箱でお届けします