紙の活字で、活版印刷!?

| 商品番号 | tk030003 |

| 商品名 | Paper Parade プリントキット |

| 価格 | Paper Parade プリントキット:¥27,500 |

| 限定数 | - |

| サイズ | w270mm×h50mm×d160mm(印刷機) |

| 素材 | |

| 支払方法 | 銀行振込・クレジットカード決済(PayPal) |

| 送料 | 600円 |

| 納期 | 1週間程度 |

| 備考 | この商品は返品不可とさせていただきます。 |

| バイヤー | チバ |

その名は「紙活字」

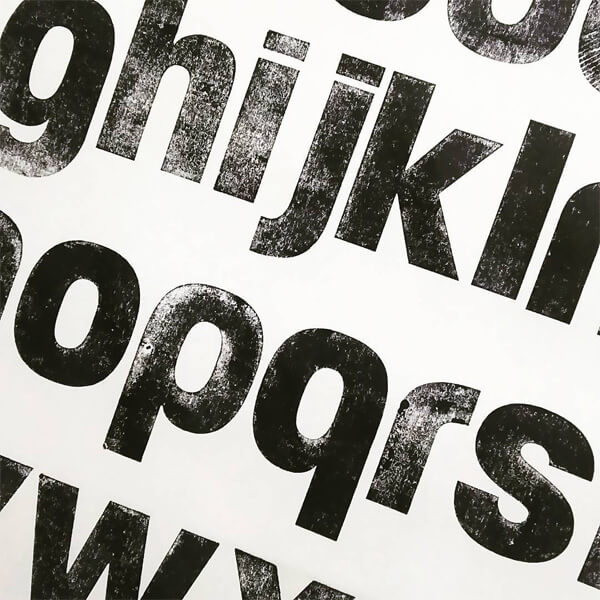

もはや説明不要な、この感じ。出会った瞬間のその衝撃は、画像で十分に感じてもらえると信じています。

といいたいところですが、それで片づけられないほど、伝えたいことが詰まり過ぎているのが、このプロダクトの凄いところ。

「紙活字」

たった3文字のその名前からすでに、魅力的、かつ気になる要素が多すぎます。

まずは写真でその世界をじっくり味わってから、魅力の秘密に触れてもらえたらと思います。

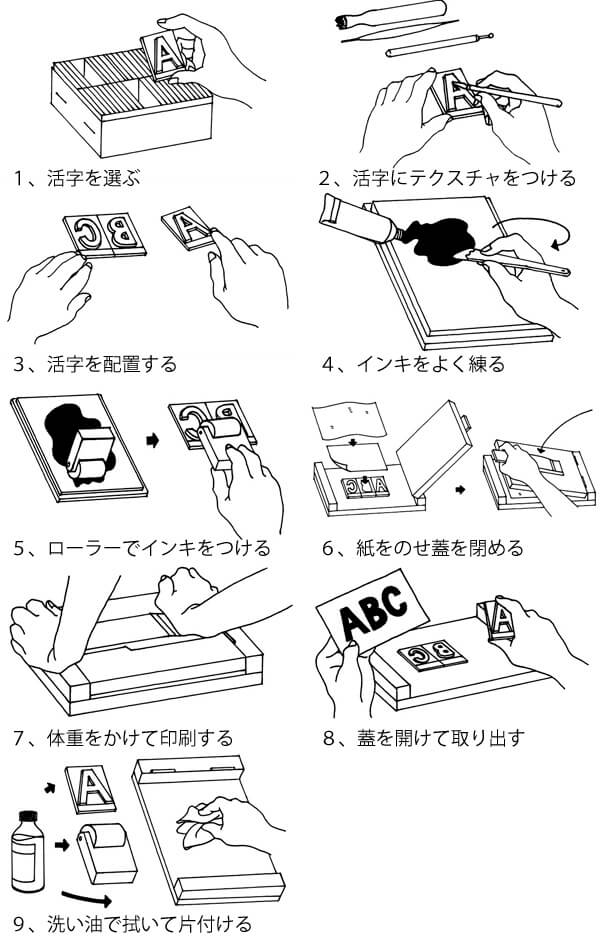

「紙で紙に刷る」

それがこのプロダクトのコンセプト。一言で説明するなら、紙でできた活字を使って印刷をするキット、ということになります。

活版印刷の仕組みを使った印刷機。だけど直感的で自由度の高い表現ができて、家でも手軽に使える。それが最大の魅力です。

絵を描くより簡単に、かっこいいグラフィックを作れてしまう。絵やデザインの技術は不要。なのに、このページの写真みたいに雰囲気のある作品が、きっと誰にでも作れるから、これはもう「発明」と呼びたいです。

![]()

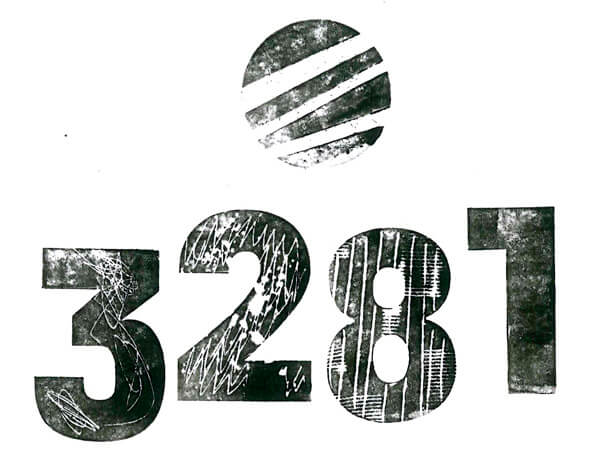

表情の深い魅力

写真を見て、なんといっても魅力的に映るのは、それぞれの字が多彩な表情を持っているところでしょう。

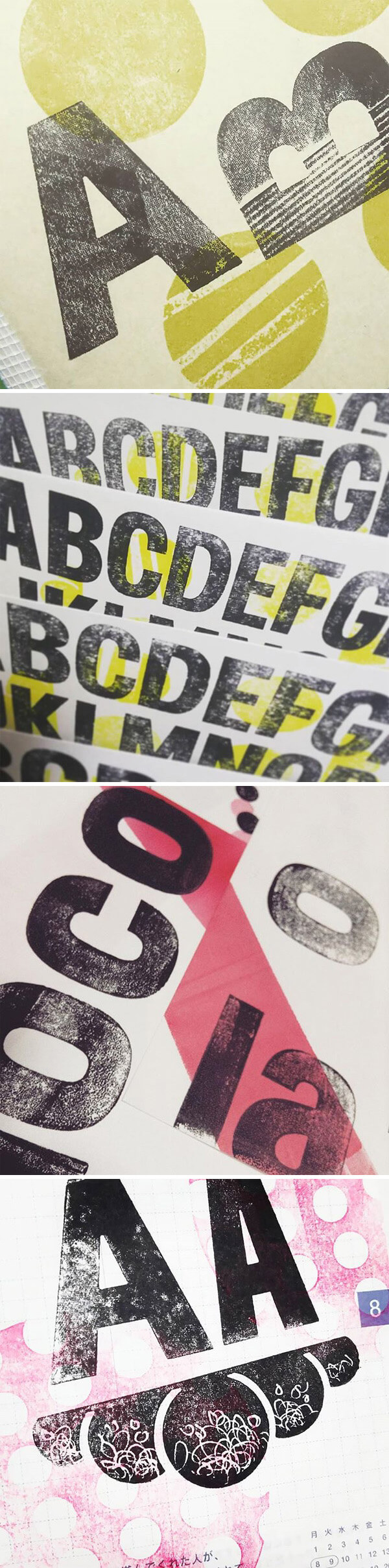

紙の活字だからこそできる、この表現。しかもどの家にでもあるような物を使って、簡単にテクスチャが付けられるのです。

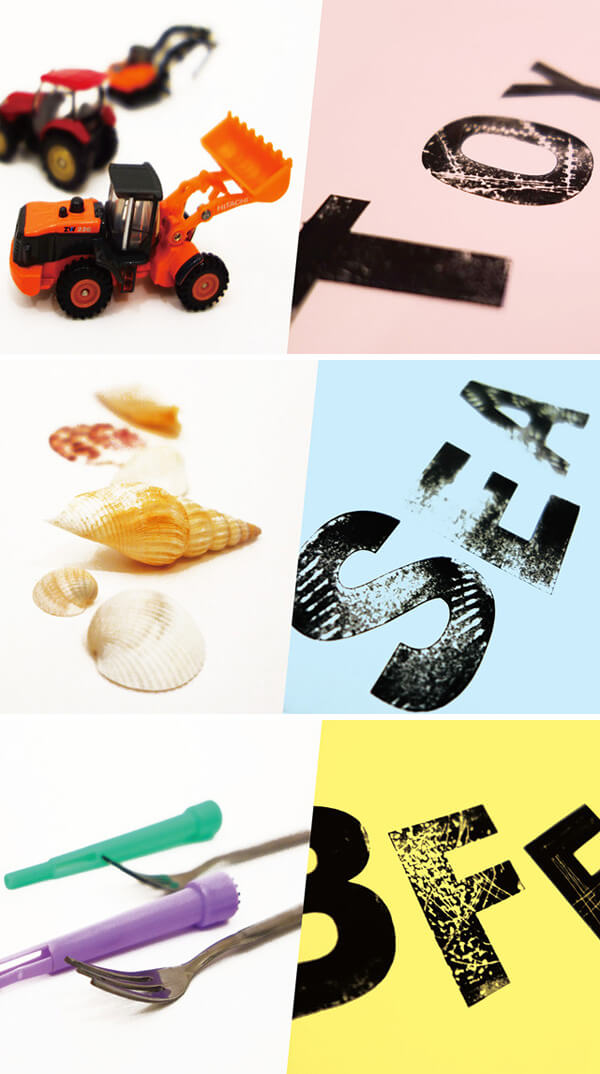

例えば、写真のようにミニカーのタイヤをコロコロ転がしたり、フォークのようなもので引っかいたり、紙の一部を剥がしたり千切ったり。あるいは、活字自体を切ってしまうことだって、簡単にできます。

もちろん活字だから、きれいに刷ることも可能。

むしろそこには猛烈にこだわっていて、なんと8年もの歳月を費やして、書体の一つ一つから、印刷機まで開発してきたほど。

でも活字で印刷する一番の魅力は、何といっても味わいのある表情。ポスターを刷るための、大きな木の活字をヒントに作られたというこの紙活字は、もともと表情を出しやすい作りですが、さらにテクスチャを与えることで、その魅力は何倍にも増幅されるのです。

なのに1,000回も刷れる、というのも本当に驚いてしまうところ。

印刷するのに、特殊な機材などは一切不要。直感的に作業ができるので、子どもも一緒に楽しめます。

むしろ子どもの情操教育に使ってほしいという思いを込めて、この紙活字を開発したのだとか。

子どもの頃にこんな素敵なプロダクトに出会っていたなら、きっと人生が全然違うものになっていただろうと想像してしまいます。

![]()

印刷を身近に

こだわりポイント、まだまだ続きます。

ここからは、刷る作業と道具について。

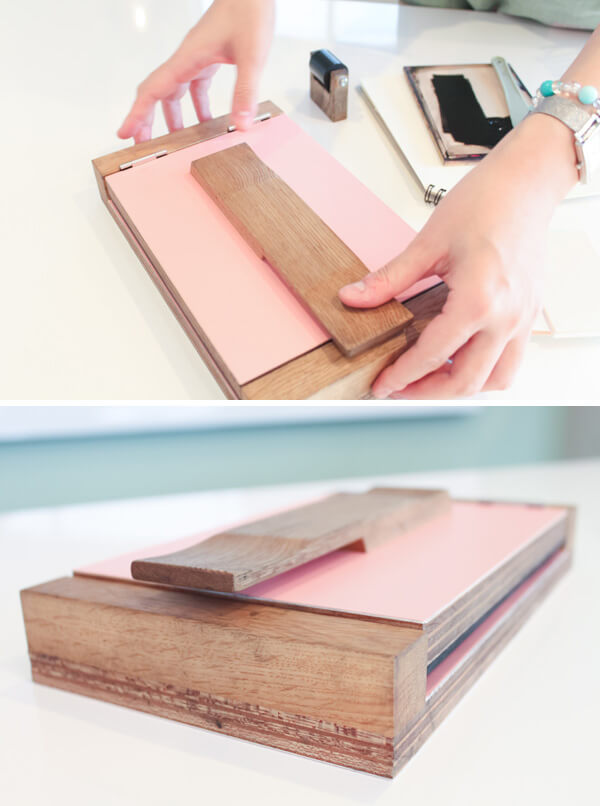

印刷機と聞くと、いかにも“機械”なやつを想像するのですが、この紙活字の印刷機は、平らな面に活字を並べて、そこに紙を載せて刷るタイプ。

この作りのメリットは二つあって、まずは見たままのレイアウトで刷れるところ。刷りながら位置を変えたりもできるので、直感的に作業ができます。

そして平らなので余白を空けたり、狭めたり、あるいは斜めにしちゃう、なんてことも簡単。これは普通の活版印刷機だと、かなり大変な作業なのだそうです。

それだけじゃなくて、このシンプルな構造は、印刷機のデザインでも重要な要素になっています。

機械といっても、木で作られている小さな装置。

生みの親であるPaper Parade Printingの和田由里子さんが持ってきてくれた実物を見て、その小ささに改めて驚きました。

なんと、和田さんが手にしていたのは、小さなトランク一つ。本当に小さいそのトランクは、ビジネス用のカバンの半分ぐらいです。

取り出された印刷機は、家具と文具の中間というイメージ。実際、デザインにもとてもこだわっていて、東京の台東区にあるWOOKWORKという家具屋さんにお願いをして、一緒に開発をしてもらったといいます。

なぜそこまでデザインにこだわったかというと、家具のように、そのまま部屋に出しておけるようにするため。

実はこの印刷機には、箱がついていません。それは箱から出したり仕舞ったり、というひと手間が面倒になって、使われなくなってしまうと考えたから。

気軽に、日常的に、印刷を楽しんでほしいという思いが、そこに込められているのです。

他にも、通常は缶に入っているインキをチューブ入りにしたり。これは缶だと使うときに垂れて、部屋を汚してしまうから。ビン入りのハチミツを想像すると分かりやすいかもしれません。

インキは普通の1/3ぐらいの時間で、1日ほどで乾くように、特別に調合してもらっているというのも、こだわりポイント。

インキを活字に塗るローラーも小さくすることで、あえてムラが出やすいようにしているそうです。

![]()

8年に及ぶ開発

美大でグラフィックデザインを学び、今はタイプデザイナーとしてデジタルフォントの制作に携わりながら、活版印刷所でも修行をしつつ、紙活字など自身の活動も展開しているという和田さん。

と聞くと、デザイン一直線の人なのかと思うのですが、8年にも及んだという開発の話を聞いていると、それだけでは説明できない、別の一面がチラチラと顔をのぞかせているのに気付きます。

それはとても分析的で、数学的な、科学者っぽい一面。そんな能力があったからこそ、こんな新しい仕組みの発明にたどり着けたのでは、と思わされます。

活字の素材となっている紙からしても、「合紙(ごうし)」といって違う種類の紙を貼り合わせる方法で、オリジナルの紙を作っています。

紙の活字と聞いて、きっと真っ先に思うのは「そんなことできるの?」という疑問でしょう。

想像の通り、普通の紙では必要な性能を満たすことができないのですが、コーティングのかかった紙や、クッション性のある紙を組み合わせることで、繰り返しの使用にも耐えながら、手軽にテクスチャなどの加工ができる素材を生み出すことに成功します。

その結果、最初は40回程度しか印刷ができなかった活字を、1,000回を超える使用が可能なものへと、進化させることができたのです。

加工する作業も、レーザーでの切り抜きをしているのですが、開発当初は海外でレーザーカッターが出てきたという情報は得ていたものの、日本では実用に耐えるものがまだなかったのだとか。

そこで切り抜きの開発作業をいったん中断。先にインキなどの開発に時間をあてながら、技術の進歩を待つ、なんてことまでしてしまうのです。

全てオリジナルで作っている書体も、デザイン面からだけでなく、レーザーカッターの特性や弱点を分析したうえで、最適な形を追求するため、膨大なテストを繰り返したり...

聞けば、デザインの道を選ぶ前は、ロボットを作るのが夢だったと語る和田さん。そんな一面がこの稀有なプロダクトの成立に一役買っていることは、間違いなさそうです。

でも実はその裏で、幾度かの挫折がターニングポイントになっていたり...

技術的にも人生的にも、まだまだ興味深い話はたくさんあるのですが、本当に直感的に、手軽に楽しめて、しかも想像を超えるような素敵なものが作れるプロダクトなので、あれこれ考えずに、まずは気軽に使ってみてもらえたらと思います。

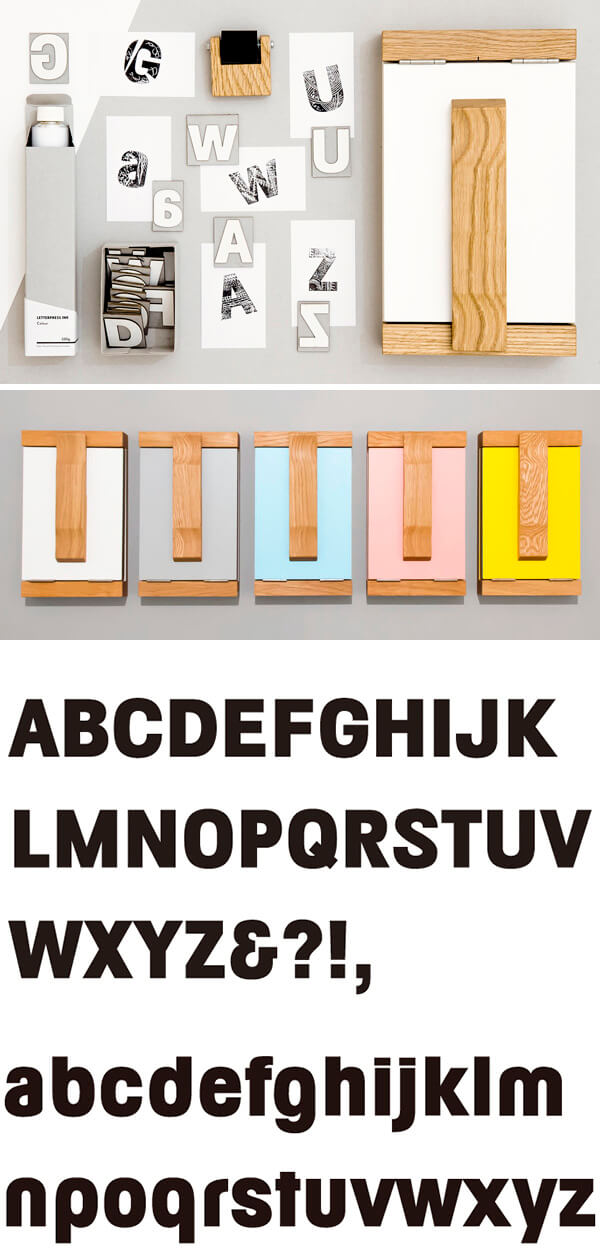

書体も今販売しているものの他に、数種類がすでに完成していて、大きさなどもバリエーションが増えていくことが決まっているので、お楽しみに。インキも新色が登場予定。それも今後追加で紹介していけたらと思っています。

印刷機は5色展開。

キットには印刷機と、黒のインキ、ローラー、インキ台、洗い油、印圧調整布、ヘラが入っています。

活字は別売で、大文字のセットと小文字のセットの2種類。サイズは40mm程度。他の書体もすでにいくつか完成していて、サイズ違いなども含めて今後販売される予定です