キリモトさんの名刺入れ

| 商品番号 | tk000902 |

| 商品名 | キリモトさんの名刺入れ |

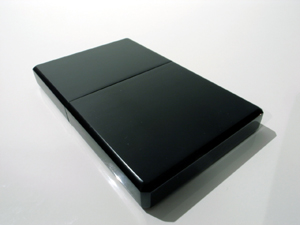

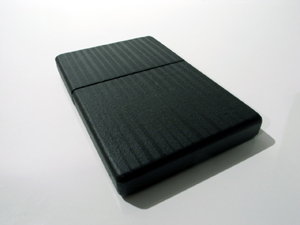

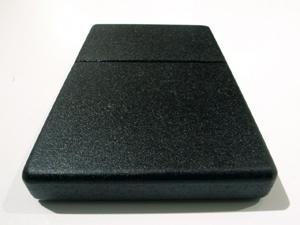

| 色 | 黒(上塗り仕上げ) 黒(ストライプ) 黒(蒔地仕上げ) |

| 価格 | 黒(上塗り仕上げ):¥31,500(税込) 黒(ストライプ):¥16,800(税込) 黒(蒔地仕上げ):¥10,500(税込) |

| サイズ | W99mm×D62mm×H11mm |

| 素材 | 木材(あすなろ)、布、漆 |

| 支払方法 | 振込(先払い) |

| 送料 | 一覧表をみる > |

| 納期 | 蒔地仕上げ:現在品切れ中です。 (次回入荷時期は未定です。) ストライプ:先着3個に限り1週間程度 上塗り仕上げ:先着2個に限り1週間程度 ※複数個ご希望の際には、別途ご確認ください |

| 備考 | この商品は返品不可とさせていただきます 写真の色は実物と異なる場合があります |

| バイヤー | mikayama |

この名刺入れとの出会い

僕がこの名刺入れに出会ったのは1年半ほど前。

金沢に行った際に、ENNの小津さんにご紹介いただいた桐本さんが胸ポケットからすっと取り出したんですね。見たことのない名刺入れを。

いや、普通にびっくりしましたよ。

なんとなく固定観念で名刺入れって皮とプラスチック。珍しいものでスチールとか。なんとなく素材的には限られている気がしたので。

それで「この名刺入れ何ですか?」と聞いたところ、返ってきた答えが「漆です。」と。

そのときにキリモトさんが持っていたのは今回ご紹介する黒マットの名刺入れだったのですが、てっきり漆って黒い光沢のあるものしかないと思っていた僕は二重にびっくり。

そしたら、「結構、漆って固いんですよぉ。」とか言いながら、桐本さん机の縁に名刺入れをガリガリ押しつけ始めるわけなんです。

漆って高級なイメージあるじゃないですか。それを初対面の製作者の方に目の前でガリガリやり始められると、なんだか申し訳ない気になっちゃって。「いや、もう結構です。やめてください。」みたいな。

それが、この名刺入れとの出会いでした。

黒い漆でもいろいろな種類がある

ご紹介するのは三種類の黒漆の名刺入れ。

まずは(個人的に)やはり一番、一般的な上塗り仕上げ31,500円のもの。木地の上に布着せを施し、輪島で産出される珪藻土を焼成粉末した「地の粉」を使って下地を塗り重ねています。その表情はツヤテカ、でも柔らかく、みずみずしい。手触りがやはり独特でよいもんです。名刺入れとしての日常使用だと、鍵やコインと当たることも多いので傷つきやすいのが玉にキズですけど、勝負用名刺入れとして胸ポケットであれば使用に十分耐えます。名刺交換の際にかっこよく目立てるのは請け合い!

次に、思い出の名刺入れ。10,500円。

一番丈夫で日常使用も全然オッケー。桐本さんが数年使用したものを見させてもらいましたけど、外見はほとんど損傷がないです。意外に漆って丈夫なんですよ。ほんとに。

で、種明かしをすると実は上の商品と工法が違うんです。上は布着せ本堅地仕上げっていう輪島塗の仕様のものなんですけど、これは蒔地仕上げ。ガラス繊維とほぼ同じ強度で傷がつきにくい仕様となっているそうな。

で、この黒マットな質感。かなりいい!他でこの質感出す素材ってなかなかない気がします。

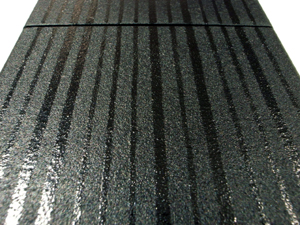

もう一つこの蒔地仕上げのバリエーションがストライプ漆絵。16,800円。着物のストライプをモチーフに、密かな輪島の有名蒔絵師「中島和彦さん」に書いてもらいました。これも独特ですね。写真で見ると木目っぽいですが、触ってみると光沢のある部分とない部分で感触が違うからすごく面白い。

蒔地の不思議

さて、あの柔らかい質感のイメージが強い漆。 当然、高級で傷つきやすいイメージが強く、なかなか日常使用できる素材ではない気がしますが、蒔地仕上げだとなんでそんなに強いのか?

まず、「蒔地仕上げ」とはなんぞや?ということですが、これも先に出てきた上塗り仕上げと同じ「地の粉」と漆を掛け合わせたもの。漆を塗って乾かないうちに「地の粉を蒔く」。乾いたら丁寧に研ぐ・・・・・。こういった作業を繰り返して仕上げていく技法です。超微粒子の地の粉は、海綿状の構造で多孔質。漆とのなじみがよく、木地や下地にしっかりと食い付き、堅牢度が増していくそうです。表面硬度はガラス繊維質に近いとか。

そんなに丈夫で風合いがよいなら、みんなやればいいじゃない、ということになりそうですが・・・。

この技法は漆には欠かせない「研ぎ」の作業が単純に堅いから大変で、そんな苦労を自ら買って出る人が少ない、ということのようです。

また、さらに丈夫にするために他の部分にも工夫が。

3点の名刺入れに共通することですが、漆ってまず木で形を作ってから加工していきます。(この木の部分を「木地」といいます。)

今回の名刺入れの本体木地は二重構造になっていて、外回りの側板は横方向の木目。内側に仕込まれたフタがはまる部分は縦方向の木目。布、和紙などを貼ってしまえば分かりませんが、薄い木地の破損を防ぐための工夫が施されているのです。

漆界の異端児

さて、この桐本泰一さん。

初対面からヤンチャな人なんだろうな。と思いきや、やはりヤンチャな人でして。

異端児とでもいうんでしょうか。

通常、漆業界って問屋さんに認められて有名になり、東京の有名ショップなどに置かれて一人前。という世界らしいんですけど・・・。

この人、まず直販から始めて、自分でDMを送ったりして顧客を獲得していき、認められるようになり、その後直接三越の担当者から日本橋本店への出店を依頼されたりして。誤解を恐れず言えば、完全に業界の常識を無視して自分の立ち位置を確立した方です。

ただ、じゃあ漆業界を破壊したい、とか自分が首領になってやる、とかって野望で動いた訳ではなく、純粋に漆が好きで、漆っていい素材だと考えて、日常的にいろいろな人に漆を使ってほしいので、自分たちの苦労をいとわず手間のかかる技法を使い、おもしろいモノを作り、認められるようになった、いわゆる叩き上げの人だったりします。

まあ、手が分厚いわけです。

まあ、かっこいいわけです。

いや、こういう人に出会えるからマジで「密買東京」始めてよかったな、と思えたりするわけです。

キリモトさんの更に詳しいことは、こちらをご覧ください。

ホームページ 輪島キリモト

著書 「いつものうるし」