小田原の入口

| 商品番号 | tk022902 |

| 商品名 | MIYABI × OTA MOKKO WOODEN CLUTCH BAG |

| 価格 | WOODEN CLUTCH BAG GRAY:¥30,000 |

| 限定数 | - |

| サイズ | W180mm×D40mm×H105mm |

| 素材 | 木材(GRAY:くるみ/SCARLET:ワォールナット) |

| 支払方法 | 先払い |

| 送料 | |

| 納期 | 3ヶ月程度 |

| 備考 | この商品は返品不可とさせていただきます。 |

| バイヤー | mikayama |

寄木細工の作り方

そもそも寄木細工って言葉は聞いたことがあると思うのですが、正確にその作り方って知ってますか?僕はなんとなく組木細工とごっちゃになっていて。木を使ったパズル的なものみたいなすごく漠然としたイメージを持っていたのですが、、、

寄木というのはまず断面数cmの正方形、長方形、三角形等の木柱を作って、それを設計図通りに並べて特殊な接着剤で圧着します。そこから切り出して形を作る技法(ムク)とカンナで削りだしてそれを貼りつける技法(ズク)の2つが主にあるようなのですが。どちらが貴重とかそういうのは基本的になくて。寄木細工というもの自体が生活雑貨の装飾技法として成り立った経緯があるためか、お盆とか水に触れる可能性があるものや、貼り付ける面が曲面になっているものはズクで。小さくて細かいプロダクトはムクで。と使い分けられているそうです。

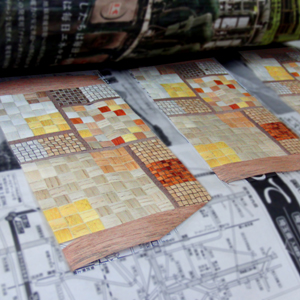

左がGRAY、右がSCARLETです。

GRAYのアップ

同じくSCARLET。一つ一つが正方形ではなく長方形で視覚効果で編まれているように見える。

上がGRAY、下がSCARLET。樹種が違います。どちらも布地が中に貼られポケットがついています。

![]()

精緻な計算

今回、ご紹介する寄木クラッチバッグはファッションデザイナーのMIYABIさんデザイン、OTA MOKKOの太田憲さんの制作で作られているのですが、太田さんの得意な柄の一つに二崩し柄というのがあって。このクラッチバッグはその二崩し柄を使って制作されているのですが。。。二崩し柄って言われても分からないですよね。。

僕も知りませんでした。。。

二崩し柄っていうのは、上記の寄木細工の元になる木柱の小口に薄さ1mmに満たないような板を貼っていき、貼ったものを更に組み合わせて、結果的に寄木細工として断面を見たときに一つ一つの木に枠が出てくる技法のことです。写真をよく見てもらうと分かるのですが、この断面は正方形でなく若干の長方形に仕上がっていて、それを組み合わせていることとその二崩し柄の枠の効果もあって、編んであるような不思議な柄に仕上がります。

と、ここまでが今回のクラッチバッグのざっくりとした技法の説明なのですが。。すごくざっくりとしていますので、興味を持ってくれたら調べてみてください。実はもっといろいろな柄とそれに伴う技法があって。その一つ一つが日本に古くからあるパターン(紋様)らしく。着物とかの柄にもなっているようなのですが、僕みたいな知識のない人間が見ると数学的というか、精緻な計算に基づいた形になっていてすごく面白い。技術に裏打ちされたこういう計算されたものに出会えると本当にうれしいです。

と。そうそう。

この寄木細工の技術。海外にもいろいろな場所であるようなのですが、日本では小田原・箱根にのみ存在する伝統工芸です。

元々はこんないろいろな木からスタートします。

棒状にして構成を決めます。

接着剤で圧着

それをカンナで削りだす。

![]()

ファッションの中での伝統工芸

改めて今回のクラッチバッグ。

ポップな色味と、大小の二崩し柄が組み合わさった、あまり見ない雰囲気の寄木になっています。この色味自体、実は着色せず自然の木に存在する色で構成されているそうなので、逆に言えば昔から作ることができた、だけど敬遠されてきたともいえると思うのですが。そんな色の木を使ったデザインを行ったのがMIYABIさん。ファッションデザイナー。

ロンドンセントマーチンズに5年半留学後、昨年日本に戻ってきて活動を始めていて。小田原が地元で、現在も小田原在住のゆったりとした方です。縁があって今回太田さんとコラボ作品を作ることになったそうで。

想起したものはパーティー等に使うクラッチバッグ。

まずは布にズクを圧着できるか試してみたそうなのですが、さすがに難しく木製のクラッチバッグとなりました。でも、木製になったおかげかしっかりとしたサイズ感が出てきて男性で着物とかでも合わせやすい感じになっていると思います。もちろん女性でも。

本当にペラペラなんです。

これは削りだされた後のもの。枠線のようなデザインのことを二崩し柄と言う。

それを蓋の部分に張り込んで完成です。

![]()

入口としてのプロダクト

いや、僕自身答えが見えているわけではないんです。

今回のコラボが上手くいっている理由の。

ただ、太田さんはもちろん寄木にずっと関わっているし、MIYABIさんも幼いころからおばあちゃんの家とかに行くと寄木のお盆とかが出てきたりしてすごく身近だったと。

それと、太田さんの故郷は小田原ではなくて埼玉で育っていて。MIYABIさんもずっと小田原ではなくてロンドンにいたりして。

こじつけかもしれないのですが、結局ここに行きつく気がしていて。今回の作品が上手くいっている理由が。

当たり前に語られることかもしれないのですが、その地の空気感を生活レベルまで共有していること。外の世界を知っていること。結果、これしかないのかなと感じています。とすると、こういった作品の成功する道は職人が外の世界に出てデザインを学ぶか、地元の人がデザインを持ってくるか。。。

ぶっちゃけこんなことを考える役割ではないのでどうでもいいのですが、このクラッチバッグは成立していた。これだけは間違いがなくて。用途が限られることもあって、そんなにたくさんの方にお勧めできるバッグではないのですが。なんかの機会に小田原来る機会があったら太田さんの工房の隣にお店があるので立ち寄って作品を見てみてください。

太田さんの作品の中でもこの作品は少し変わった雰囲気を醸しているし、近くの民芸品売り場にある寄木ともまた違うということが分かるはず。

とりあえずそんなところからスタートで触れていけると良いような気がします。小田原は美味しいものが多いし、気候は温暖だし、近くに箱根の温泉あるし。良い旅になるので。

太田さんのOTA MOKKOについては下記をご覧ください。

> OTA MOKKO

太田さん等若手の寄木細工職人が集まって雑木囃子というグループでも活動しています。

> 小田原箱根-寄木細工-雑木囃子

MIYABIさんについては下記をご覧ください。

> MIYABI

この構成を決め込むまでの試行錯誤の跡

ズクの手法は他にお盆などに使われます

今日は「もうへいてんです。」な太田さん