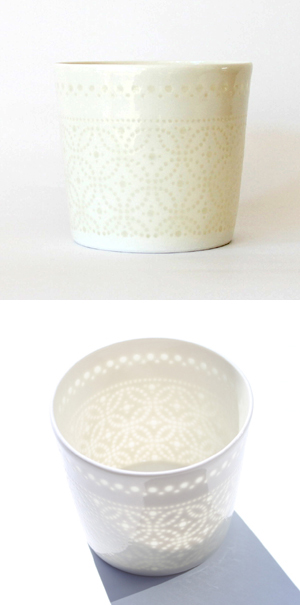

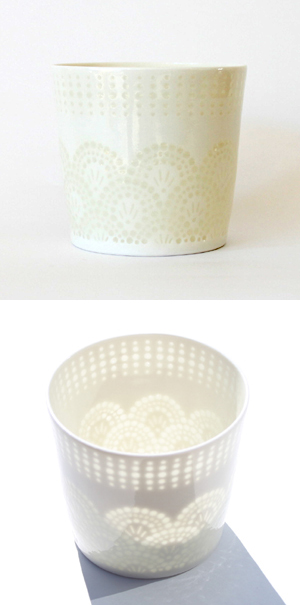

万華鏡の器

| 商品番号 | tk028202 |

| 商品名 | 蛍手グラス、蛍手深鉢 |

| 価格 | 蛍手グラス1:¥14,300 |

| 限定数 | - |

| サイズ | 蛍手グラス:φ約85mm×H約75mm |

| 素材 | 磁器 |

| 支払方法 | 銀行振込・クレジットカード決済(PayPal) |

| 送料 | |

| 納期 | 3ヶ月程度 |

| 備考 | この商品は返品不可とさせていただきます。 |

| バイヤー | mikayama |

柔らかい作風

密買東京だと蛍手の作品を作る作家さんとして石木さんのランプシェードがあります。石木さんは技法を勉強していたというより、手の赴くままにいじって穴を開けちゃって、意外にかわいいなと思い、そのまま釉薬かけて焼いたらこうなった。みたいな経緯なのですが、、

でも、割と蛍手の作品を作る上では本流というか、クラフト作家さんの手が赴くままに作られる「勢い」を感じられる作品だと思っています。

対して濱岡健太郎さんの蛍手は緻密です。デザインして設計して忠実にそれを自分の手で作品化していく。昔は穴を開けることがアクセントというか、それ自体で紋様を作るというところまで開けまくっている作品て調べても出てこないのですが、濱岡さんは開けまくります。完成した器を見ると穴と穴の間隔1?に満たない部分があって、、そのくらい開けまくります。こう書いてしまうと、狂気というか、石木さんとは別の意味で勢いがあるように感じてしまうかもしれませんが、作品自体はすごく柔らかいです。もちろん違和感はあるのだけど、いわゆる本流の磁器のピタッ!カチッ!というタイプのものより、柔らかく感じます。

蛍手グラス1:¥14,300(税込)

蛍手グラス2:¥12,100(税込)

蛍手グラス3:¥14,300(税込)

蛍手グラス4:¥13,200(税込)

![]()

フワッと黄色く光ります

濱岡さんの住んでいるのは愛媛松山です。お父さんが窯元やっていて、その影響で15年ぐらい前からこの仕事についています。愛媛、焼き物というと砥部焼なのですが、お父さんも濱岡さんも砥部焼の窯元というわけではありません。でも、有名産地が近くにあるといろいろ影響受けたりすることもあるようで、、

濱岡さんは蛍手作るときには光が透過したときの相性を考えて、黄みがかっている白磁を作っています。今では幻化してしまっているそうなのですが、明治期に砥部に愛山窯という窯元があって淡黄磁という少し黄色がかった白磁があったらしく、その品のある白さがすごく好きで、全国のいろいろな土を取り寄せて自分が想像する色味に近いものを探していったら、、地元愛媛の砥部の土で見つかった、というなんか紆余曲折な経緯で砥部の土で作陶しています。

そんなわけで濱岡さんの蛍手は光に透けるとフワッと黄色く光ります。元々の地の薄さもあってポツポツとした穴の部分が光るというより、全体にポワッと光っているイメージです。

蛍手グラス5:¥14,300(税込)

蛍手深鉢1:¥22,000(税込)

独特の佇まい

水面に映る模様は揺らぎます、当たり前ですけど

![]()

狂気の作業

冒頭に半乾の状態で穴を開けていくと書きましたが、これ実はすごく大変で。

例えば価格の高い方のグラスでざっくり数えたら972個の穴が空いていました。だいたいこれを90分ぐらいで空けていくそうです。というのも、この細かいピッチを実現するのにちょうどよい乾燥状態というものがあって、あまりに柔らかすぎると穴と穴の間の地が弱くて壊れてしまうし、逆に乾燥しすぎて固くなりすぎるとそれはそれでもろくなってしまって壊れてしまう。ちょうどよい乾燥状態の時に一気に仕上げる必要があります。

そのため、予め下書きを済ませておいてから部屋の温度湿度を一定に保ち、手回しろくろにのせて歯医者で使っているようなハンドピースルーターという小型ドリルを使って一気に穴開けます。単純計算でも1個の穴当たりの時間が5秒です。もちろんもっと穴の多い作品になったら難易度は上がります。(多少霧噴いたりはするそうですが、それでも限られた時間で行います。)どんなメンタリティで臨めばこんな変な作業ができるのか分かりませんが実際実現してここにあったりします。

半乾の状態で設計図を描きます

ドリルで穴を開けていきます。1個5秒!

バリや設計図をこすって落とします

これが仮焼き前の状態

![]()

ファンタジーの裏側

うまく写真で表現できなかったのですが、このグラスを使ってお茶とか飲むと万華鏡の中にいるような吸い込まれる変な気持になります。口が大きいので視界が全てグラスになって、グラス全体がボワッと光って液体面にも紋様が映って、、なんかすごく不思議な気分。

なんというんですかね。

言葉的に悪いのかもしれないけど、これファンタジーな器なんです。

ディズニーランドじゃないけど、そのネタ晴らしというか、裏側の苦労なんて知る必要ないかもしれないけど、実際そこには想像つかないような変人的な作業が隠れていて。なんだけど現れて出てきたものがポワッと光る万華鏡の器、というのがなんかすごくギャップがあって面白いです。

いや、濱岡さんがシュッとした美男子とかだったら、なんか全て丸く収めてファンタジーで良いのかもしれないけど、すごい無骨な兄さんで。アトリエとかも松山の郊外ののんびりした川沿いに普通に存在していて。当たり前だけどこの器を作るまでの苦労って果てしないものがあって。

なんだけどすごくフワッとそこにある。

妙に愛せる器だと思っています。

文中で紹介している石木さんのランプシェードは下記でご紹介しています。

> 虫食いランプ

普段は蛍手以外の作品も作っています

いたって普通のアトリエ

初めて濱岡さんのアトリエを訪れたのは去年の5月でした